Mentre il movimento del ’77 si divideva e poi si disgregava e le sue varie componenti politiche si riaggregavano in base ad affinità e convergenze sia di impostazione generale sia riguardo al da farsi nell’immediato, a livello politico-istituzionali si svolgeva una fase concitata e confusa perché la direzione del Pci – oramai scampata alla pressione che il movimento del ‘77, nei suoi momenti migliori, aveva esercitato su larga parte del popolo comunista e su quello della Cgil – doveva pur sempre rispondere alla propria base dell’assenza di risultati ottenuti dal “compromesso storico”, che di “storico” non aveva mostrato nulla, essendosi realizzato con un sostegno, senza alcuna contropartita, alla Dc e al suo governo monocolore diretto da Giulio Andreotti. E quindi produsse un aut-aut nel gennaio 1978 – ingresso diretto e ufficiale al governo, con tanto di ministri e sottosegretari, o ritorno all’opposizione – che non ottenne alcun risultato positivo. Le componenti della Dc più conservatrici, moderate e strettamente legate agli Stati Uniti (a partire proprio da Andreotti che aveva osteggiato fin dall’inizio il “compromesso storico”, ben conoscendo l’ostilità che un ingresso del Pci al governo avrebbe suscitato negli Stati Uniti e nella Nato ma anche nel governo sovietico, che vi vedeva un tentativo del Pci di svincolarsi dalla storica sudditanza) bloccarono ogni sviluppo in questa direzione. E alla fine, dopo due mesi di stallo, il Pci si rassegnò ad accettare un nuovo “compromesso”, altrettanto poco “storico” del precedente, dando il via libera al quarto governo Andreotti, però non limitandosi più all’astensione ma offrendo il voto favorevole (cosa accettata anche dal Psi e dagli altri partiti, ad esclusione di fascisti e liberali) senza neanche poter contrattare sui ministri1, nelle cui fila erano stati immessi numerosi “tecnici” per attenuare l’effetto di quello che per la seconda volta altro non era che un monocolore democristiano. Così il 13 marzo il nuovo governo Andreotti giurò al Quirinale, apprestandosi ad ottenere la fiducia alla Camera nella giornata del 16 marzo.

Ma a quel voto Aldo Moro, che ancora una volta era stato l’artefice del “compromesso”, non arrivò mai: infatti, come è ben noto, mentre nella mattina del 16 si recava in Parlamento per la fiducia al governo Andreotti, l’auto che ve lo portava e quella di scorta vennero intercettate in Via Fani da un gruppo di brigatisti che, dopo aver ucciso i due carabinieri a bordo dell’auto di Moro (Oreste Leonardi e Domenico Ricci) e i tre poliziotti nell’auto di scorta (Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi), rapirono Moro e lo tennero imprigionato per 55 giorni, fino alla sua uccisione. La notizia esplosiva arrivò alla Camera creando il massimo scompiglio, ma non bloccò il varo del governo Andreotti, anzi ne accelerò le procedure, con una rapida votazione a schiacciante maggioranza (545 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astenuti; e al Senato, successivamente, la fiducia venne accordata con 267 voti favorevoli e 5 contrari). Da allora, sono stati scritti fiumi di libri, articoli, documenti, innanzitutto per interpretare le ragioni delle Brigate rosse sia nella scelta dell’ “obiettivo” (perché, ad esempio, Aldo Moro e non Giulio Andreotti?) sia nell’inquadramento dell’azione (quale fosse lo scopo di prospettiva, in quale strategia fosse inserito il rapimento) sia sulle ragioni della conclusione tragica (perché ucciderlo e non rilasciarlo come una mina vagante, dopo tutto quello che aveva scritto contro i suoi sodali della Dc e pure contro il Pci?). Pescando da questo fiume di carta alcune delle risposte parziali date a distanza di tempo da alcuni brigatisti – nel periodo in cui alcuni di loro hanno “diveggiato” scompostamente e assai fastidiosamente – possiamo piuttosto facilmente eliminare le motivazioni più inconsistenti, in particolare a proposito della scelta dell’obiettivo. Ad esempio quella fornita da Franco Bonisoli, uno dei brigatisti in azione a via Fani e uno dei principali esponenti delle BR, il quale sostenne che l’organizzazione aveva studiato la possibilità di rapire Giulio Andreotti ma che l’operazione era troppo impegnativa per le capacità delle BR, visto che godeva di una protezione assai forte; o anche quella di Alberto Franceschini, arrestato nel 1974 e responsabile del rapimento Sossi, il quale raccontò che, prima di essere preso e incarcerato, era stato a Roma per studiare proprio il rapimento di Andreotti2. Solo che lo stesso Andreotti, negli anni in cui queste ipotesi giravano e si accavallavano, ripetè più volte di non aver mai goduto di una particolare scorta per scelta personale e che, all’occorrenza, era costituita da non più di un paio di agenti; d’altra parte, all’epoca era una sorta di leggenda metropolitana la sua camminata da casa alla solita chiesa per la messa domenicale che non mancava mai (e accompagnato di solito da un solo agente, sempre lo stesso per anni). D’altra parte le Br a Via Fani di agenti di scorta ne uccisero ben 5 e a meno che pensassero che Andreotti fosse di solito accompagnato da un’intera brigata, tale motivazione non reggeva né allora né oggi. Tanto più che lo stesso Valerio Morucci, che nel rapimento ebbe un ruolo rilevante, ha contribuito negli anni a smitizzare la presunta geometrica potenza dell’azione Br in quella particolare circostanza, rivelandone il carattere “artigianale”, anche se con un risultato effettivamente micidiale:

«L’organizzazione era pronta per il 16 mattina, uno dei giorni in cui l’on. Moro sarebbe potuto passare in Via Fani. Non c’era certezza, avrebbe potuto anche fare un’altra strada. Era stato verificato che passava lì alcuni giorni, ma non era stato verificato che ci passasse sempre. Non c’erano certezze, avrebbe potuto far anche un’altra strada. Non c’era stata una verifica da mesi. Quindi il 16 marzo era il primo giorno in cui si andava in Via Fani per compiere l’azione, sperando dal punto di vista operativo che passasse di lì quella mattina. Altrimenti si sarebbe dovuto ritornare il giorno dopo, e poi ancora il giorno dopo, fino a quando non si fosse ritenuto che la presenza di tutte quelle persone, su quel luogo per più giorni, avrebbe sicuramente comportato il rischio di un allarme»3.

Dunque, le Brigate Rosse avevano programmato di tornare ripetutamente nella stessa zona per giorni fino a che Moro non si fosse deciso a passare di lì; non avevano però fatto “verifiche da mesi”; sapevano che comunque la scorta sarebbe stata numerosa e quindi avevano programmato un’uccisione multipla, una piccola strage; e infine incrociarono Moro quel giorno quasi per caso, quando invece Andreotti, colui che si accingeva a varare il nuovo governo, l’”uomo degli americani” e massimo simbolo della democristianità, tutte le domeniche faceva la stessa strada per andare in chiesa accompagnato da un unico agente, ma i brigatisti avevano preferito rapire Moro. A prendere sul serio testimonianze del genere, sembrerebbe di aver avuto a che fare con una scalcinata Armata Brancaleone. Ma la spiegazione è più semplice: in realtà i brigatisti volevano proprio Moro, mentre un giorno valeva l’altro, la coincidenza con il varo del nuovo governo, pur simbolica, non era indispensabile. E la ragione – oltre ad essere evidente già all’epoca se si fosse esaminato lo scopo reale dell’azione, invece di prendere sul serio le dichiarate velleità brigatiste di “fare la rivoluzione” in Italia – venne ammessa, almeno una volta, da Mario Moretti, considerato, dopo l’arresto di Curcio, il capo politico e militare delle BR. Il quale nel 1990 raccontò a Sergio Zavoli4 che il rapimento aveva l’obiettivo di colpire la figura politica e la credibilità (in extremis, eliminandolo anche fisicamente) di colui che era il protagonista principale di parte Dc del “compromesso storico”, della strategia della “solidarietà nazionale” e di un’alleanza tra Dc e Pci, che vincesse le resistenze e l’ostilità, congiunta, degli Stati Uniti e dell’Urss: un processo che le Brigate rosse volevano impedire e rendere impossibile.

Nei giorni immediatamente seguenti al rapimento scrissi, insieme ad altri che gestivano la redazione di Radio Città Futura, un articolo/documento dal titolo “Il partito sovietico” in Italia che non venne, all’epoca, interpretato correttamente dai più. Voleva essere una lettura strategica della situazione e delle forze in campo, nazionali e internazionali, ostili alla prospettiva di un’alleanza stabile Dc-Pci sulla gestione di governo; e venne invece presa, dalla stampa che aveva seguito il movimento del ‘77 ma anche da molti militanti ancora in campo, come un’accusa diretta alle BR di essere una sorta di succursale italiana del Kgb sovietico, o quantomeno di aver all’interno agenti filosovietici infiltrati o gestiti dall’Urss. Ne riporto alcuni brani per spiegare come non di un’interpretazione di “controspionaggio politico” si trattasse, ma di un tentativo di spiegare la convergenza oggettiva di varie forze in un intento comune, quello di far saltare il “compromesso storico” e la possibile alleanza Dc- Pci.

«La particolare strategia scelta dal Pci con il “compromesso storico” minaccia di creare un’alleanza stabile di “un nuovo regime” integrato nell’area Nato. La legittimazione del Pci come possibile partito di governo, nel quadro di un’alleanza Dc-Pci finalizzata al mantenimento dell’attuale collocazione internazionale dell’Italia nell’area Nato e al raggiungimento della pace sociale, rafforza nel Pci la posizione di chi intende immedesimarsi in pieno con le sorti del capitalismo italiano ed europeo e tagliare il legame privilegiato con l’Urss. D’altra parte finora la componente filo-sovietica del Pci è sembrata impossibilitata a ribaltare questa linea. Nonostante le polemiche contro il “compromesso storico” e contro la Nato, malgrado le dichiarazioni filosovietiche di alcuni notissimi dirigenti (Longo in primo luogo) il gruppo berlingueriano ha continuato a marciare per la sua strada. Non ci pare dunque azzardata l’ipotesi che il mutamento di segno dell’attività delle BR sia strettamente legato al rapido avanzamento del “compromesso storico” in Italia ed abbia come obiettivo principale quello di contrastarlo, di impedirlo e di rimandare il Pci all’opposizione…Non si può neanche escludere l’obiettivo della spaccatura del Pci e della formazione di un partito filosovietico, anche se questa ipotesi, data la tradizione del Pci, ci pare ben difficile da realizzare…Se questi sono gli intenti, allora non si tratta più di domandarsi come mai le BR non si preoccupino della svolta reazionaria che la loro azione può indurre in Italia e dell’indebolimento della lotta di massa. Lavorando con ogni mezzo per la sconfitta del “compromesso storico” e dell’ala berlingueriana del Pci, tutto il resto, movimenti di massa e sinistra rivoluzionaria compresi, diventa secondario»5.

Ma all’epoca, a questa ipotesi di fondo sulla motivazione principale del rapimento Moro ne accompagnai anche un’altra, comunque in sintonia con la prima, che guardava anche oltre il raggiungimento dell’obiettivo del far fallire il “compromesso storico” e si interrogava sul dove le Brigate rosse volessero arrivare successivamente, in quanto organizzazione. Dissi in sostanza che gli “armati” non volevano sentir ragioni sulla distruttività delle loro azioni, provocanti la fine dell’agibilità del movimento ’77 ma anche di tutti i movimenti di massa in campo, perché tale fine era congeniale alle loro intenzioni di prospettiva. Non ho mai creduto all’”idealismo”, al “sogno di rivoluzione” dei gruppi armati, non delle loro direzioni almeno, così povere politicamente, ideologicamente e culturalmente, del tutto insignificanti, nella storia della sinistra antagonista dal ’68 in poi, senza un’arma in mano. Quelle leadership non avevano una strategia né un programma, salvo nell’immediato far fallire il “compromesso storico”. Le Brigate rosse, con Moro tra le mani, non sapevano che farne una volta che l’ipotesi di trattativa era fallita: la sua liberazione avrebbe certamente creato molti problemi al governo, alla Dc e al Pci; ma nel contempo tutti si sarebbero chiesti che senso avesse avuto sterminare una scorta solo per togliersi lo sfizio di osservare dal vivo la paura di morire di Moro. Non avevano capito che il “compromesso storico” significava anche che il Pci fattosi Stato non avrebbe mai permesso concessioni alle BR.

E l’ipotesi che a me apparve allora – ma che i fatti successivi non hanno smentito – la più realistica fu che l’attività delle Brigate rosse avesse come obiettivo principale quello di assumere l’egemonia dell’antagonismo di sinistra in Italia. Puntando alto, armi in pugno, spiazzando i gruppi “concorrenti”, creando un clima che impedisse lo sviluppo dei movimenti, ottenendo il riconoscimento ufficiale dallo Stato (questo alla fine era l’obiettivo, oltre all’attacco al “compromesso storico”, del rapimento), i brigatisti miravano a monopolizzare l’opposizione di sinistra, ottenendo una legittimazione ufficiosa di “interlocutore” delle istituzioni. Poi, magari, si sarebbero dati una strategia e un programma meno approssimativi che il puro metodo della lotta armata (che poi in realtà non andò mai oltre quelle azioni comunemente chiamate, nella storia del movimento operaio, terroristiche – attentati, uccisioni, gambizzazioni, rapimenti ecc. – visto che di lotta armata in campo aperto non se ne vide neanche l’ombra), andando a contrattare una loro semi-istituzionalizzazione, ad esempio sul modello dell’IRA o dell’ETA. Mi pare, insomma, che in questa eclatante vicenda, come in tante altre minori, i gruppi armati clandestini, praticando di fatto un terrorismo di matrice antica, lungi dal rappresentare – come tanti nemici dei movimenti di quegli anni hanno malignamente sostenuto – l’apogeo del “decennio rosso” e della sinistra rivoluzionaria italiana, ne abbiano invece ingigantito i peggiori vizi e i cascami ideologici più deleteri, senza però accompagnarli con nessuno dei pregi dell’agire di centinaia di migliaia di militanti che comunque per un decennio avevano dato un impulso senza precedenti ai conflitti e alle trasformazioni quotidiane della vita sociale.

Ora, se queste mi parvero allora e mi paiono ancor oggi le principali motivazioni brigatiste di quell’azione, più complessa è invece la spiegazione del comportamento del Pci, la cui assoluta intransigenza fu, rispetto al comportamento “possibilista” di buona parte della Dc, ciò che bloccò senza scampo ogni ipotesi di trattativa che potesse salvare la vita a Moro. E’ evidente che il Pci sapeva benissimo quale ruolo cruciale e insostituibile aveva avuto, e avrebbe continuato ad avere, la figura di Moro nella prospettiva strategica perseguita da cinque anni dal Pci berlingueriano. Moro e i morotei, a differenza e persino in conflitto con buona parte della Dc (a partire da Andreotti, non a caso capo del governo di “compromesso storico” come garanzia di controllo dell’intero processo per il padronato italiano ma ancor più per gli Stati Uniti), ritenevano di poter ripetere – e per questo avevano assecondato il progetto berlingueriano – nei confronti del Pci quanto la Dc era già riuscita a fare con il Psi, procedendo cioè ad un assorbimento progressivo, e in maniera meno traumatica possibile, del Pci nella gestione piena del capitalismo italiano nel quadro dell’Alleanza Atlantica e della Nato, insomma nel campo internazionale a conduzione statunitense. Per fare questo, però, Moro aveva bisogno di tempo, soprattutto per unificare su questa linea tutta la Dc (impossibile gestire un rapporto del genere con la Dc divisa) e convincere gli Stati Uniti ad accettare il processo e a neutralizzare possibili reazioni del governo sovietico, per niente entusiasta di perdere il suo agente storico in Italia. Oltretutto, Moro era il candidato più accreditato per la presidenza della Repubblica nelle elezioni che si sarebbero tenute di lì a pochi mesi: carica che gli avrebbe consentito di sponsorizzare con ancora maggior forza l’alleanza Dc-Pci.

Sapendo bene tutto questo, ci si può domandare perché il Pci fece esattamente il contrario di quanto la strategia del “compromesso storico” avrebbe richiesto, e cioè di cercare la salvezza a qualunque costo – oggi, dopo Draghi, diremmo whatever it takes – di Moro. Peraltro, il Pci non poteva seriamente credere che la liberazione di alcuni detenuti delle BR le avrebbe rafforzate a tal punto da farle divenire davvero un “partito armato di massa”. E al proposito, mi permetto un inciso. L’ingigantimento della forza militare brigatista, dovuta all’auto-propaganda e all’esagerazione della “geometrica potenza” del rapimento Moro, non corrispose mai alla realtà. In termini puramente militari le BR erano davvero poca cosa, non paragonabili neanche lontanissimamente con qualsiasi esperienza, anche circoscritta, ad esempio dell’America Latina. Le BR poterono contare, fino al rapimento Moro, sul fatto di essere utili per tutti quei poteri economici, politici e sociali che temevano sul serio i movimenti di massa e le mobilitazioni incrociate e convergenti di studenti, lavoratori, giovani e meno giovani, che durante un decennio avevano messo in discussione tali poteri a vari livelli. Il brigatismo, con le sue azioni che apparivano un riflesso e un contraltare del terrorismo di destra e della “strategia della tensione” di Stato, gettava anche sulle lotte dei movimenti ombre inquietanti e quindi rendeva un servizio – attenzione: come convergenza oggettiva di interessi, non per scelta consapevole e cosciente dei soggetti “armati” – alla propaganda contro le lotte e i movimenti e quindi aveva, per così dire, “corda lunga” per il proprio agire. Ma l’inconsistenza militare, oltre a quella strategica e politica, delle BR e dei gruppi armati minori si palesò rapidamente una volta che il rapimento Moro aveva consentito agli apparati statali di annullare i movimenti e ogni libertà d’azione a livello di massa. Da quel momento in poi, e in meno di un quinquennio, BR e simili vennero spazzati via, togliendo l’acqua intorno ai “pesci armati”, con gli strumenti efficacissimi dei processi pubblici, del pentitismo e delle dissociazioni sollecitate, premiate e propagandate. E questa inconsistenza “militare” il Pci non poteva ignorarla nemmeno in quei giorni. Eppure, fin dall’inizio, la rigidità e l’intransigenza delle posizioni della direzione comunista fu granitica.

Ma, per analizzarle più dettagliatamente, occorre ripercorrere le principali tappe dei 55 giorni della prigionia di Moro, fino alla sua tragica conclusione. Il 16 marzo, appresa la notizia del rapimento, Cgil, Cisl e Uil alle 10.30 convocarono lo sciopero generale fino alla mezzanotte, tutte le attività vennero sospese, gran parte dei negozi delle principali città chiusero i battenti, le lezioni nelle scuole vennero sospese (e nella mia, si parva licet, il preside, conoscendo il mio ruolo nel movimento e nella sinistra antagonista, venne in classe e mi disse che potevo interrompere la lezione e andare all’Università, dove si stavano raccogliendo migliaia di studenti): e nel giro di pochissimo una marea di lavoratori/trici, studenti e cittadini riempirono fino all’ultimo metro le principali piazze “storiche” delle manifestazioni italiane (a Roma, in piazza S. Giovanni almeno duecentomila persone). Poco dopo le 10 all’ANSA arrivò la telefonata – che come avremmo saputo successivamente fu fatta da Valerio Morucci – che rivendicava il rapimento con queste parole:«Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della democrazia Cristiana Aldo Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato». In edizione straordinaria, l’Unità uscì con un titolo che era già un programma, la linea che il Pci avrebbe seguito fino alla tragica conclusione del sequestro: «Rapito Aldo Moro, sciopero generale e mobilitazione unitaria, i nemici della democrazia non passeranno», riportando anche la principale affermazione a caldo di Berlinguer che individuava immediatamente lo scopo del rapimento, definendolo «un tentativo estremo di frenare un processo politico positivo», cioè il “compromesso storico” e l’alleanza Dc-Pci, incarnata proprio da Aldo Moro. E il giorno dopo, con una foto di Piazza S. Giovanni stracolma e sotto il titolo a nove colonne «Straordinario sussulto democratico. Gli italiani si stringono a difesa della Repubblica. Si è formata in Parlamento la nuova maggioranza», così si apriva l’editoriale, non firmato, de l’Unità, tracciando anche un parallelo con la reazione popolare al tempo dell’attentato del 14 luglio 1948 a Togliatti:

«Se i criminali che hanno ideato e attuato il tragico agguato calcolavano di impaurire e dividere gli italiani, di creare uno stato di smarrimento e di confusione, così da scavare un solco tra le masse e le istituzioni democratiche, ebbene si sono sbagliati. Ciò che è accaduto ieri, subito dopo il rapimento di Aldo Moro e l’efferato massacro della sua scorta, è qualcosa che emoziona. L’Italia è davvero un paese straordinario…Ha offerto un’immagine che trova riscontri solo in altre ore gravi della nostra storia recente, quelle nelle quali la coscienza popolare ha saputo reagire alle sfide reazionarie spontaneamente, d’istinto, prima ancora che le giungesse l’appello dei sindacati e dei partiti. C’era qualcosa che ricordava l’attentato a Togliatti, il 14 luglio 1948…La gente ha ben capito perché si è voluto colpire quest’uomo, e colpirlo nel giorno stesso in cui si formava in Parlamento una maggioranza nuova, decisa ad affrontare l’emergenza»6.

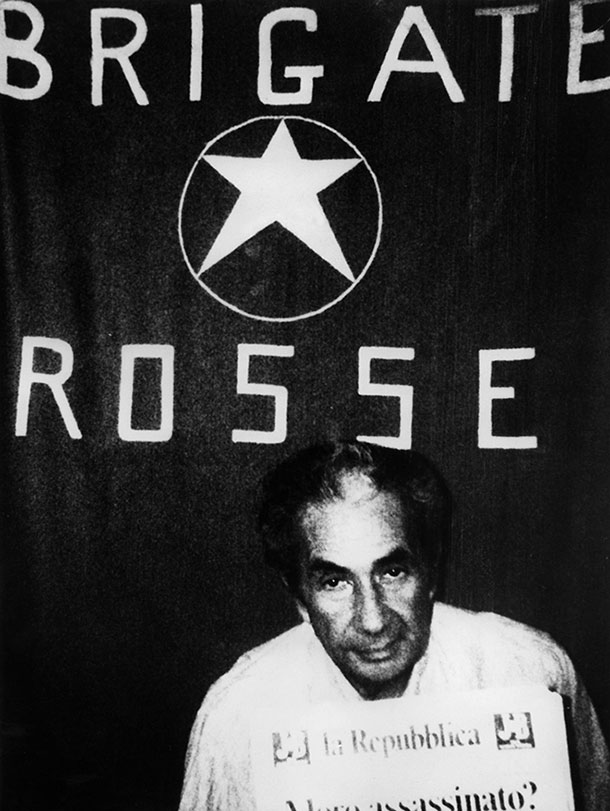

Il 18 marzo, mentre si svolgevano i funerali dei cinque uomini della scorta di Moro, le Brigate rosse inviarono il primo dei nove comunicati che scandirono i 55 giorni del sequestro, insieme ad una foto di Moro in maniche di camicia con dietro una bandiera delle BR. Non c’era alcuna richiesta ma solo un tentativo di dare una motivazione generale dell’attacco a Moro, ingigantendone oltre misura il ruolo e cercando di evitare ogni riferimento alla loro volontà di mettere fuori gioco il protagonista, insieme a Berlinguer, del “compromesso storico”:

«Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristina. La sua scorta armata, composta da cinque agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi è Aldo Moro è presto detto: dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino a oggi il gerarca più autorevole, il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da trenta anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista, di cui la Dc è stata artefice nel nostro Paese, ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l’esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste».7

Una prima secca risposta, che introduceva l’ipotesi che dietro al rapimento vi fossero forze internazionali intenzionate a bloccare il processo di avvicinamento tra Dc e Pci e lo strisciante ingresso del Pci nei palazzi del potere centrale, venne da un editoriale del giorno dopo di Enrico Berlinguer sull’Unità:

«Viviamo giorni gravi per la nostra democrazia. Abbiamo parlato di pericolo per la Repubblica. Non è un cedimento all’emozione, è un giudizio politico che parte dalla consapevolezza delle forze potenti, interne e internazionali, che muovono le fila di questo attacco spietato contro lo Stato e le libertà repubblicane. Il Paese ha capito e milioni di uomini si sono mobilitati dando la risposta giusta, la più ampia, la più unitaria…Si vuole impaurire la gente, disperderla, svuotare le istituzioni rappresentative e preparare così il terreno a nuove dittature. E’ giunto il momento di decidere da che parte si sta. Noi la scelta l’abbiamo fatta, essa è scritta nella nostra storia. Il regime democratico e la Costituzione italiana sono conquiste decisive e irrinunciabili del movimento popolare».8

La stessa allusione sull’intervento nell’azione brigatista di forze internazionali veniva ribadito in un altro articolo/editoriale di prima pagina, non firmato, che spiegava il perché della pubblicazione anche sull’Unità della foto di Moro prigioniero:

«Siamo costretti a riprodurre, per dovere di cronaca, la foto di Aldo Moro nelle mani dei suoi carcerieri con il ribrezzo di chi tocca un documento maneggiato da assassini di mestiere. Queste sono belve che è perfino difficile paragonare ai fascisti. Dietro questa immagine c’è un gioco ripugnante di ferocia e di cinismo, un pugno di fanatici manovrati da forze che stanno molto in alto, probabilmente anche al di fuori del nostro Paese».9

Insomma, il gruppo dirigente del Pci ebbe fin dall’inizio le idee chiare su cosa stava succedendo. Si colpiva Moro, il principale interlocutore del Pci e il garante del “compromesso storico” per far saltare tale strategia, perseguita dalla coppia Berlinguer- Moro da ben cinque anni: e tale scoperto tentativo non era solo una opzione brigatista ma aveva dietro grandi poteri nazionali e internazionali (immagino che i dirigenti berlingueriani pensassero alla parte statunitense, che comunque non si fidava di Moro, e all’Urss). Ma, invece di cercare di tirar fuori dalla trappola Moro, il maggior garante possibile della continuità dell’alleanza auspicata, fin dal primo giorno il gruppo dirigente Pci esaltò la linea della fermezza intransigente, quella che non lasciò alcun varco a concessioni, quanto più possibile mascherate, alle Brigate rosse, che permettessero di salvare la vita a Moro. Furono giorni assai concitati, pieni di scontri e disaccordi all’interno del governo: ma fu soprattutto il Pci a tenere la barra dritta sulla “fermezza”, sul rifiuto di qualsiasi apertura alle BR, supportato da Cossiga in tandem con Pecchioli, mentre altri leader Dc erano ben più possibilisti. Si può dire che a chiudere per il Pci ogni possibile varco di trattativa, furono due editoriali dell’Unità, rispettivamente del 13 e 28 aprile, che di fatto rispondevano alle lettere scritte da Aldo Moro che i brigatisti resero pubbliche e che costituivano una chiamata in correo per la Dc ma almeno altrettanto per il Pci (a cui Moro ricordava che proprio per il “compromesso storico” era stato preso di mira dai brigatisti) che stavano per sacrificarlo sull’altare della “fermezza”. In particolare, nella lettera diretta il 4 aprile a Benigno Zaccagnini, segretario nazionale della Dc dal 1975 e moroteo da sempre, e ciò malgrado schierato con Cossiga e il Pci sulla linea della “fermezza” (venendo accusato per questo da Moro di essere «il più fragile segretario che la Dc abbia mai avuto»), Moro scriveva:

«Caro Zaccagnini, scrivo a te, intendendo rivolgermi a Piccoli, Bartolomei, Galloni, Gaspari, Fanfani, Andreotti e Cossiga, ai quali tutti vorrai leggere la lettera e con i quali tutti vorrai assumere le responsabilità, che sono ad un tempo individuali e collettive. Parlo innanzitutto della Dc alla quale si rivolgono accuse che riguardano tutti, ma che io sono chiamato a pagare con conseguenze che non è difficile immaginare. Certo, nelle decisioni sono in gioco anche altri partiti; ma un così tremendo problema di coscienza riguarda innanzitutto la Dc, la quale deve muoversi, qualunque cosa dicano gli altri. Parlo innanzitutto del Partito Comunista, il quale, pur nell’opportunità di affermare esigenze di fermezza, non può dimenticare che il mio drammatico prelevamento è avvenuto mentre si andava alla Camera per la consacrazione del Governo che mi ero tanto adoperato a costituire»10.

Nella lettera successiva, recapitata l’8 aprile, i toni si fecero ancora più drammatici e Moro scagliò una sorta di anatema su coloro che, sposata la linea dell’intransigenza e della “fermezza”, sembravano non volergli lasciare scampo alcuno.

«Non posso non sottolineare la cattiveria di tutti i democristiani che mi hanno voluto nolente ad una carica che, se necessaria al Partito, doveva essermi salvata accettando anche lo scambio dei prigionieri. Sono convinto che sarebbe stata la cosa più saggia. Resta, pur in questo momento supremo, la mia profonda amarezza personale. Non si è trovato nessuno che si dissociasse? Nessuno si è pentito di avermi spinto a questo passo che io chiaramente non volevo? E Zaccagnini? Come può rimanere tranquillo al suo posto?E Cossiga che non ha saputo immaginare nessuna difesa? Il mio sangue ricadrà su di loro»11.

I pesanti e disperati j’accuse di Moro, peraltro espressi in un linguaggio alieno dal suo stile prudente, felpato, spesso sibillino (quello di un leader capace di descrivere il processo del “compromesso storico” usando la metafora-ossimoro delle convergenze parallele), ebbero un grande impatto mediatico ed emotivo ma non modificarono minimamente il comportamento e le decisioni del partito della fermezza. Anzi. Moro venne letteralmente accusato di codardia o di “intelligenza con il nemico” o, al meglio, trattato da vittima di un lavaggio del cervello e della “sindrome di Stoccolma” . Né cambiò significativamente la situazione il comunicato n.6 delle Brigate rosse in cui si affermava che «l’interrogatorio del prigioniero Aldo Moro è terminato: non ci sono dubbi, Moro è colpevole e pertanto viene condannato a morte». Fu il Pci a sbarrare la strada ad ogni ipotesi di trattativa con i due già citati editoriali, il primo dei quali – con il titolo inequivocabile «Perché non bisogna trattare» – pubblicato proprio a ridosso delle più drammatiche lettere di Moro qui riportate.

« Non dovrebbe essere necessario ripetere le ragioni per le quali di fronte alle mosse dei brigatisti occorre tenere ben fermo il rifiuto intransigente, il no più risoluto ad ogni ricatto, anche se dire queste cose pesa d fronte al fatto che in gioco è anche una vita umana…L’obiettivo di costoro non è tanto lo scambio di prigionieri quanto creare una situazione tale di confusione e di cedimenti da parte dello Stato democratico per cui, una volta legittimate le BR come un “partito” e non come una banda di criminali, l’Italia si troverebbe di fronte al rischio di una guerriglia strisciante…Ecco perché tutti i democratici devono comprendere che l’intransigenza non è una concessione a non si sa quale astratta “ragion di Stato”, ma il solo mezzo per difendere la pace, la sicurezza, la vita civile di tutti, la convivenza democratica»12.

Nel contempo, però, tra l’intransigenza del Pci e le ambasce della Dc alle prese con gli effetti degli anatemi dalla prigionia di Moro, si era insinuato il “nuovo” Psi, diretto dal luglio 1976 da Bettino Craxi, fermamente intenzionato a rovesciare i rapporti di forza con il Pci nella sinistra istituzionale: e che a tal fine, nell’immediato, aveva preso, pur tra contrasti interni al partito, la leadership del fronte trattativista, interpretando l’umore di una parte significativa del mondo democristiano ma anche di ciò che restava dei gruppi della sinistra extraparlamentare e dei loro giornali (da Lotta Continua al Manifesto e al Quotidiano dei lavoratori). In particolare, di fronte all’ultima richiesta delle BR di liberare 13 detenuti, Craxi stava elaborando una serie di proposte alternative che – con toni decisamente allarmati e sotto il titolo apertamente polemico «Il PSI non chiarisce le sue proposte. Negative reazioni anche della DC» e sottolineando i «contrasti tra i socialisti dopo che era stata prospettata l’eventualità di mettere in libertà alcuni detenuti e di modificare la disciplina per le carceri» – così riassumeva l’Unità del 28 aprile, dopo che il giorno prima Repubblica – schierata sul fronte dell’intransigenza e della fermezza –aveva titolato a tutta pagina:«Craxi propone la grazia per tre terroristi»:

«Il vicepresidente dei deputati socialisti Di Vagno ha precisato di cosa si tratta, dichiarando che il PSI pensa a due tipi di intervento: 1) un “provvedimento autonomo” del governo a favore di detenuti da scegliere al di fuori dei tredici indicati dai brigatisti(“si potrebbe applicare la sospensione della pena, la grazia o la libertà condizionata”); 2) provvedimenti di carattere generale “quali la revisione delle attuali norme in tema di carceri speciali con l’eliminazione di alcune misure repressive” (un altro dirigente socialista, Formica ha detto che Waldheim ha dato larga soddisfazione, con il suo appello, ai brigatisti ai quali ha offerto un riconoscimento giuridico “mettendoli sullo stesso piano dell’OLP e dell’IRA”13)»14.

E nella stessa edizione del giornale, il Pci attaccava frontalmente le proposte craxiane di trattativa, anche facendo ricorso a quanto, in contemporanea, stava avvenendo al processo di Torino contro le BR, con il vistoso protagonismo di Renato Curcio e del suo avvocato Spazzali. Sotto il titolo «L’avvocato delle BR cerca di utilizzare le polemiche tra le forze democratiche» – indirizzato a sottolineare come i “socialisti craxiani” (distinzione che l’Unità faceva per mettere in evidenza i dissensi nel Psi) stessero facendo il gioco delle BR – , questo denunciava l’articolo di Ibio Paolucci, che seguiva il processo di Torino:

«Che cosa dice Spazzali, dopo aver parlato a lungo con Curcio e con gli altri detenuti? Che le Br avrebbero individuato nelle posizioni del Psi, e dell’on.Craxi in particolare, un”anello debole”. Si tratta di una valutazione di cui non sfuggono gli scopi chiaramente strumentali. “Ho l’impressione che Zaccagnini abbia avallato un po’ il dinamismo di Craxi, la cui proposta spacca molto il fronte dei partiti schierati contro la trattativa. Stamattina Curcio ha parlato delle condizioni carcerarie e dei colloqui. A me sembra che non l’abbia fatto a caso. Il discorso di Signorile sulle carceri speciali è considerato molto positivamente dalle BR»15.

In effetti Curcio aveva interrotto, all’inizio dell’udienza, il presidente Guido Barbaro per protestare a proposito delle modalità del colloquio avvenuto in carcere tra lui e Franca Rame, in visita al detenuto per sostenere la trattativa per la liberazione di Moro. E aveva approfittato per affermare le condizioni poste dalle BR, ma lasciando da parte la richiesta di liberazione dei tredici detenuti.

«Voglio elencare qui tre punti che sono per noi obiettivi irrinunciabili: colloqui senza vetro, socialità interna, socialità esterna. Se i nostri parenti vengono considerati nostri complici, lo si dica e li si arresti. Altrimenti, devono essere permessi i colloqui senza vetro»16

Ma l’editoriale, dal titolo inequivocabile «Non dare spazio al terrorismo», oltre a stroncare una per una le singole proposte che venivano dai socialisti dimostrandone l’inconsistenza giuridico-politica e l’impraticabilità senza aprire conflitti aspri tra i vari apparati statali, chiudeva la porta ad ogni ipotesi trattativistica sulla base di considerazioni generali sulle intenzioni vere dei brigatisti:

«Anche ieri i brigatisti hanno continuato a sparare. Vogliono far paura, vogliono dimostrare che possono colpire chi vogliono,, dove vogliono, quando vogliono. Dovrebbe essere chiaro anche ai ciechi, allora, che il rapimento di Aldo Moro, sebbene sia l’atto più drammatico e gravido di conseguenze, non è che l’anello di una catena di una stessa strategia eversiva e criminale. Porsi davanti a chi l’ha compiuto come se fosse una banda che può accontentarsi di un riscatto o essere ammansita con qualche concessione, è un’ingenuità davvero sconcertante. ..Il cedimento alimenterebbe la paura, il senso di insicurezza generale, la disgregazione degli apparati statali, e si darebbe il via a processi incontrollabili, dissolutori del regime democratico. Il dovere supremo dei partiti democratici è quello di non concedere alcuno spazio ad un tale disegno eversivo»17.

E nella stessa giornata, Andreotti rispondeva esplicitamente alla richiesta di “intransigente fermezza” del Pci, respingendo ogni ipotesi di concessioni, palesi o mascherate, alle BR, e ribadendo in una Tribuna Politica televisiva nella serata del 28 aprile il rifiuto definitivo di ogni trattativa con i brigatisti. Ecco alcuni stralci del suo discorso:

«Il rispetto delle leggi della Repubblica è un limite invalicabile. Quando si inizia la vita di un governo, giuriamo fedeltà alla Costituzione della Repubblica e cioè giuriamo di rispettare e di far rispettare le leggi: e questo è un limite che nessuno ha diritto di superare…Pensate che cosa significherebbe questo nei confronti di carabinieri, di agenti di PS, di agenti di custodia che con grave rischio e tanto sacrificio stanno a servire lo Stato, se avessero il sospetto che alle loro spalle, e violando la legge, il governo trattasse con chi della legge ha fatto scempio. E non dico la rivolta morale delle vedove, degli orfani, delle madri di coloro che ci hanno rimesso la vita. Quindi non si tratta di una scelta che ha davanti il governo ma di un impegno politico e morale sul quale non mi pare possa esserci discussione»18.

La risposta delle Brigate rosse si fece attendere una settimana. Poi il 6 maggio emisero il comunicato n.9, dove singolarmente la responsabilità del rifiuto della trattativa, e quindi dell’annunciata uccisione di Moro, veniva addebitata solo alla DC, nulla dicendo del Pci, malgrado ben sapessero quanto l’intransigenza del Partito comunista fosse stata più decisa e radicale di quella di larga parte della Dc:«Per quanto riguarda la nostra proposta di uno scambio di prigionieri politici perchè venisse sospesa la condanna e Aldo Moro venisse rilasciato, dobbiamo soltanto registrare il chiaro rifiuto della Dc. Concludiamo dunque la battaglia iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato»19.

Ma Aldo Moro in realtà venne ucciso tre giorni dopo, la mattina del 9 maggio da Mario Moretti che, insieme a Germano Maccari, trasportò il cadavere nel bagagliaio di una Renault in Via Caetani, accanto a Largo Argentina, nel centro di Roma, dove la macchina venne abbandonata. Il giorno dopo Berlinguer consegnava all’Unità un breve ricordo di Aldo Moro, che costituiva al contempo la dimostrazione lampante di quanto profonda fosse la contraddizione che aveva attraversato il Pci in tutta la vicenda: e cioè, quella di essere il partito che più si era opposto alla trattativa (e dunque alla possibilità di salvare Moro), pur sapendo che proprio da Moro dipendeva la prosecuzione dell’esperienza del “compromesso storico” e dell’alleanza governativa tra Dc e Pci.

«Aldo Moro è stato il dirigente politico che ha meglio inteso la necessità di muoversi verso l’incontro e la collaborazione con tutto il movimento operaio, fino a favorire, con passi successivi, la formazione di una maggioranza parlamentare con il Partito comunista italiano per fronteggiare in modo adeguato la crisi che oggi attanaglia il Paese»20.

Ancora più esplicito fu Alfredo Reichlin nel tentativo di spiegare «Perché l’hanno ucciso» – titolo del suo editoriale nella stessa edizione dell’Unità – mediante un intreccio di elogi alla vittima, rimpianti, simil-rimorsi per una “fermezza” pur ritenuta obbligata dal Pci, e consapevolezza che con la morte di Moro sei anni di strategia da “compromesso storico” sarebbero stati annullati a breve:

«L’Italia non è soltanto un Paese in crisi ma è anche quello dove, più di ogni altro in Europa, si pone un problema nuovo, inedito: l’avvicinarsi delle classi lavoratrici alle soglie del governo, seguendo la via inesplorata dell’espansione della democrazia e dell’identificazione con essa. Ecco perché Moro è stato rapito e alla fine ucciso. In lui si é voluto colpire l’uomo-chiave della Dc in questa fase di difficile travaglio, colui che era apparso il più capace di governare i nuovi equilibri politici che vedono per la prima volta il Partito comunista in una maggioranza di governo. La data del suo rapimento – il 16 marzo, il giorno del voto di fiducia al governo Andreotti – è emblematica. E’ nel momento più difficile della transizione, del “guado”, verso un assestamento su basi più avanzate della società civile e del quadro politico che si è voluto colpire. Ci sono riusciti?»21.

La risposta definitiva all’interrogativo finale di Reichlin sarebbe arrivata presto, nel giro di poco più di un anno. Intanto a luglio alla massima autorità dello Stato, al posto di Aldo Moro che vi sembrava predestinato, giunse per la prima volta un socialista, Sandro Pertini, il quale non aveva alcun motivo per “proteggere” la strategia berlingueriana di alleanza governativa Pci-Dc, alleanza invisa ovviamente al Psi e in particolare al segretario Bettino Craxi che aspirava a sostituire il Pci nella predominanza tra le forze della sinistra istituzionale. Né una “protezione” del genere interessava al capo del governo, visto che Andreotti, che non l’aveva mai davvero condivisa, l’aveva subìta fintanto che Moro premeva in quella direzione. Il governo Andreotti si trascinò dunque fino al gennaio 1979, quando il Pci decise di togliere la fiducia. Andreotti mise in piede una nuova e fittizia compagine ministeriale per fingere di formare un nuovo governo, mentre nella realtà la Dc era oramai convinta della necessità di andare a nuove elezioni per ridimensionare il Pci, che già nelle Amministrative immediatamente successive all’uccisione di Moro aveva pagato a caro prezzo la linea della “fermezza” arretrando di parecchi punti. Il quinto governo Andreotti (Dc, Psdi, Pri) fu dunque una pura formalità e durò solo 10 giorni (dal 21 al 31 marzo): in Parlamento non ottenne la fiducia, si dimise e Pertini sciolse le Camere convocando le elezioni che il 3-4 giugno 1979 rispettarono le previsioni, con la Dc che mantenne il suo 38% e il Psi il suo 10%, mentre il Pci scese dal 34% delle precedenti elezioni al 30%. E il 5 agosto Cossiga formò una sorta di pentapartito con Dc, Psdi, Pri e l’astensione di Psi e Pri, mentre il Pci tornava all’opposizione, decretando la fine ufficiale del “compromesso storico”. Su cui calò pochi mesi dopo (16-20 febbraio 1980) la pietra tombale del Congresso Dc, in cui la linea del’alleanza con il Pci venne ufficialmente ripudiata da una maggioranza (58%) tra dorotei, fanfaniani e Forze nuove (sull’asse Andreotti-Fanfani-Piccoli-Forlani), che elesse segretario Flaminio Piccoli e Forlani presidente del Consiglio nazionale, battendo il candidato moroteo Zaccagnini e approvando un Preambolo al documento finale che ufficialmente chiudeva la porta ad ogni possibile alleanza con il Pci.

Dunque, a posteriori, alla domanda di Reichlin se il tentativo di far saltare il “compromesso storico” utilizzando il rapimento e l’uccisione di Moro avesse avuto successo – si può rispondere affermativamente. Accadde infatti quello che Moro aveva detto chiaramente al Pci con le sue lettere dalla prigionia: senza di me l’alleanza con voi verrà ripudiata dalla Dc! E in quanto ai vincitori e ai vinti della vicenda, si può dire con certezza che vinse la destra democristiana, vinse Craxi e il Partito socialista che da allora, anche grazie a Pertini presidente della Repubblica, avrebbe progressivamente messo all’angolo il Pci durante gli anni ’80, fino a giungere alla presidenza del Consiglio; mentre i brigatisti non ottennero il successo principale, non ricevendo quel riconoscimento ufficiale indispensabile per inserirsi stabilmente nelle dinamiche istituzionali italiane ma, ciò malgrado, resero indubbiamente un favore a tutti coloro che aborrivano l’alleanza Dc-Pci. Perse di sicuro il Pci e negli anni successivi, come già detto, ci si interrogò spesso sulle vere ragioni dell’ intransigenza della direzione berlingueriana. Si disse che l’identificazione totale del Pci con le istituzioni repubblicane, il suo farsi Stato senza remore, lo avesse obnubilato al punto di provocarne la perdita di consapevolezza di quanto Moro fosse decisivo per una strategia di alleanza alla quale erano stati dedicati gli ultimi sei anni. Ma in queste analisi si è sempre sottovalutato, o addirittura ignorato, quello che era il vero terrore del Pci, sempre connesso a ciò che, in questi miei scritti, ho più volte definito il suo peccato originale. Che ne provocò in questo caso l’ossessione di evitare quanto nel 1921 il Pci aveva determinato con la scissione del Psi, ma al contrario: cioè, il consolidarsi alla sua sinistra di una forza semi-istituzionale, che lo indebolisse fortemente, o addirittura lo disgregasse dall’esterno, come successe nei primi anni ’20 ai socialisti, permettendo l’accesso al potere, per reazione all’estremismo di sinistra, di un regime neo-fascista o comunque apertamente reazionario. Tanto più che questa volta l’eventuale spina nel fianco sinistro era armata, seppur ad un livello rudimentale, ma con la velleità di prendere ad esempio il modello IRA o ETA come riferimento (una struttura armata e una semi-legale di rappresentanza, in grado anche di entrare in Parlamento): una struttura per giunta in grado di tirar fuori (magari con un buon aiuto esterno da Mosca e dintorni) tutti gli “scheletri” da tutti gli “armadi” del Pci (e ce ne erano da riempire parecchi “cimiteri”), usandogli contro l’ideologia da “socialismo reale”, più o meno staliniana, che per decenni il Pci aveva spacciato tra la propria base, seppure in “salsa italiana”, e pur avendo smesso di crederci sul serio da un bel pezzo.

Insomma, la situazione del Pci durante il rapimento Moro fu quella che oggi si definisce, concedendo all’anglofilia nel linguaggio, lose-lose, e che si presenta quando tra due scelte che puoi fare, nessuna è vincente e devi solo scegliere quella meno perdente. E il gruppo dirigente del Pci decise, in tutta evidenza, che sarebbe stata meno pericolosa per il partito la scelta di subire l’inevitabile ritorno all’opposizione, una volta persa la sponda morotea, pur di non aprire alcuna porta istituzionale alle Brigate rosse. Solo che fece tale scelta senza alcuna strategia di ricambio, visto che non poteva certo mettersi all’improvviso a teorizzare quell’alleanza e quel eventuale governo delle sinistre, che aveva rifiutato per decenni, in particolare dopo le elezioni del 1976 con dati numerici ben altrimenti favorevoli. Certo, Berlinguer un tentativo, per onor di firma, lo fece, ma con una svolta del tutto inattendibile di 180 gradi, dichiarando ufficialmente il 28 novembre 1980 l’abbandono della strategia del “compromesso storico” per una fumosa alternativa democratica, riproponendo cioè un governo di solidarietà nazionale «che abbia la sua forza promotrice nel Pci», insieme «ai partiti laici» e stavolta escludendo invece la Dc, ossia l’interlocutore unico fino a pochi mesi prima, salvo «personalità della Dc onesta e non compromessa con gli scandali»22. Tentativo così paradossale e strumentale che non venne preso sul serio né dai “partiti laici”, né dalle “personalità oneste della Dc” e tantomeno dal Psi e da un competitor temibile, deciso e spregiudicato come Craxi, il quale, aiutato anche da altri fattori di carattere generale, spinse progressivamente verso la marginalità il Pci degli anni ’80, contribuendo in maniera significativa a preparare l’inglorioso scioglimento del 1989-1991, dovuto certo in primo luogo al dissolversi della casa-madre sovietica ma anche incentivato dalla perdita nel Pci, fallita quella del “compromesso storico”, di una qualche credibile e praticabile strategia istituzionale, sociale e politica per la gestione della società italiana.

Note

1 Nella notte prima del voto sulla fiducia, previsto alla Camera per il 16 marzo, Aldo Moro mandò un emissario a Fabrizio Barca perché chiedesse a Berlinguer di non criticare la lista dei ministri, visto che era il frutto di laboriose trattative tra le correnti Dc. Cfr.Francesco Barbagallo, Enrico Berlinguer, il compromesso storico e l’alternativa democratica, Studi Storici, anno 45 (ottobre-dicembre 2004) n.4, p.947

2 Indro Montanelli e Mario Cervi, L’Italia degli anni di piombo, Rizzoli, Milano, 1991

3 Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, Nuova Eri, Torino, 1992

4 Ibidem

5 Bernocchi, D’Aversa, Rossellini, Striano, Il “partito sovietico” in Italia, in Movimento Settantasette, storia di una lotta, Rosemberg&Sellier, Torino, 1979.

6 l’Unità, 17 marzo 1978

7 www.archivio900.it, Finestre sul‘900 italiano.

8 l’Unità, 19 marzo 1978

9 Ibidem

10 Aldo Moro, Lettere dalla prigionia, Einaudi, Torino, 2018

11 Ibidem

12 Perché non bisogna trattare, l’Unità, 13 aprile 1978

13 All’appello alle Brigate rosse del segretario generale dell’Onu Kurt Waldheim affinché non uccidessero Moro, rispose in Italia un coro di riprovazione quasi beffardo. Repubblica scrisse che Waldheim aveva trattato la vicenda «come se fosse un problema tra Somalia ed Etiopia», mentre Eugenio Scalfari di suo pugno aggiunse che “Waldheim ci ha scambiati per il Libano». Né maggior fortuna ebbe tre giorni prima un analogo appello di papa Paolo VI «agli uomini delle Brigate rosse», in cui li pregava “in ginocchio, di liberare semplicemente, senza condizioni, l’onorevole Aldo Moro».

14 Il Psi non chiarisce le sue proposte. Negative reazioni anche della Dc, l’Unità, 28 aprile 1978

15 Ibio Paolucci, L’avvocato delle Br cerca di utilizzare le polemiche tra le forze democratiche, l’Unità, 28 aprile 1978

16 Ibidem

17Editoriale, l’Unità, 28 aprile 1978

18 Sulla fermezza del governo non può esserci discussione, l’Unità, 29 aprile 1978

19 www.archivio900.it, Finestre sul‘900 italiano

20 Enrico Berlinguer, Come lo ricordiamo, l’Unità, 10 maggio 1978

21 Alfredo Reichlin, Perché l’hanno ucciso, l’Unità, 10 maggio 1978

22 Rocco Di Biasi, Berlinguer: noi proponiamo un’alternativa democratica, l’Unità, 29 novembre 1980