Tra Sisifo, Icaro e Dedalo

La funzione del Mito

Il Mito, nella sintesi di un buon dizionario come il Devoto-Oli, è “un fatto esemplarmente idealizzato, in corrispondenza di una eccezionale e diffusa partecipazione fantastica o religiosa”; o anche “una vicenda che ha il duplice intento di esemplificare o riassumere un processo logico o di sostituirsi alla razionalità nel tentativo di cogliere unità non altrimenti raggiungibili”; o infine è “quanto è capace di polarizzare le aspirazioni di una comunità o di un’epoca, elevandosi a simbolo privilegiato e trascendente”. Ma i Miti più potenti, e tali di certo si possono considerare quelli di Sisifo e di Icaro-Dedalo, vanno a mio parere oltre le “aspirazioni di una comunità e di un’epoca” e ambiscono a rappresentare attraverso i Simboli (di cui gli umani sono consumatori insaziabili), caratteristiche senza tempo – ritenute eterne e immutabili dai più – della natura umana e delle società di tutte le epoche e latitudini.

E’ possibile che un Mito – i più profondi e articolati, almeno – possa essere davvero eterno e, pur partorito da una specifica civiltà, risultare apprezzabilmente valido ovunque e in permanenza? E che altrettanto senza tempo e senza confini geografici siano alcune caratteristiche della natura degli umani e delle società da essi costruite? Non credo che alcuno possa rispondere con ragionevole certezza a queste domande epocali. La potenza di un Mito, però, è di certo direttamente proporzionale alla sua poliedricità, alle svariate possibilità di lettura di esso, alle sue interpretazioni di tal vasto uso e applicazioni da poter valere a largo raggio temporale e spaziale. Da questo punto di vista, ritengo che non solo i due Miti citati siano ancora pienamente utilizzabili oggi, circa 25 secoli dopo la loro diffusione nella Grecia al suo massimo fulgore e poi nel mondo latino; ma che, nella particolare lettura che ne propongo, ci possano essere di ausilio per spiegare la condizione generale di tutti/e coloro che, insoddisfatti della realtà sociale, economica, politica e culturale in cui si trovano inseriti/e, desiderino modificarla profondamente e agiscano, o credano di agire, di conseguenza, non limitandosi solo a filosofeggiare sul mutamento ma tentando anche di praticarlo con continuità. E in particolare, il peso e il ruolo che vi attribuisco dipende in larga parte dalla mia attuale convinzione di avere – durante l’ultimo mezzo secolo di impegno permanente per una profonda trasformazione della realtà sociale nazionale e internazionale e nel conflitto costante contro il dominio capitalistico – oscillato spesso, si parva licet, tra questi due itinerari mitici, pur evitandone le più tragiche conseguenze. Cosa che non sarebbe poi rilevante se non avessi analoga convinzione che una oscillazione analoga abbia riguardato migliaia di persone, per restare alla sola Italia, della cosiddetta “generazione del ‘68” o del “decennio rosso” tra il 1968 e il 1977, e che possa ripresentarsi nei percorsi attuali delle generazioni che vorranno sfidare il quadro sociale, economico e politico esistente e gli attuali rapporti di potere, lottando per cambiare in meglio le condizioni di vita in Italia e nel mondo.

Il Mito di Sisifo

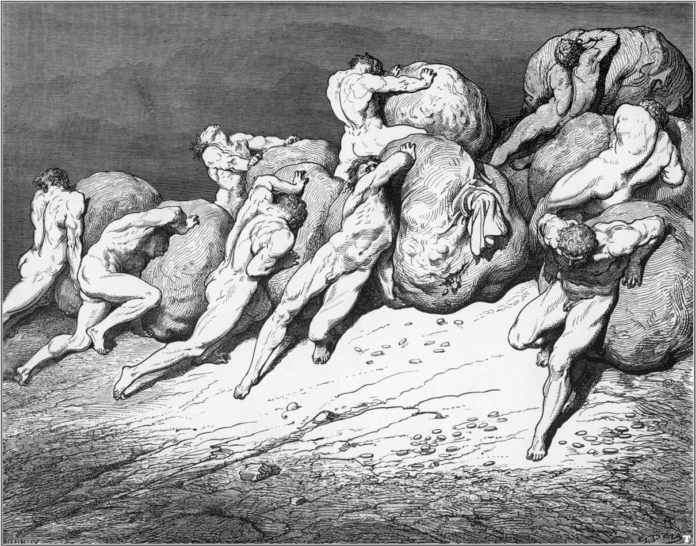

Alcuni aspetti del Mito di Sisifo sono controversi, o meglio lo sono i giudizi sulla sua personalità, esaltata da alcuni testi, ridimensionata da altri. Ma ciò che ha reso mitico questo personaggio è, da una parte, l’immensa scaltrezza (fu considerato tra l’altro padre di Ulisse, simbolo assoluto di astuzia) che lo portò nella leggenda a sfidare gli Dei, gli Inferi e a registrare anche, per un certo periodo, notevoli vittorie su entrambi i fronti; e, al contempo, l’aver troppo confidato nel potere della mente umana e troppo preteso da essa nella sua sfida con i Poteri massimi dell’universo. Sfrontata fiducia che ne determinò la rovina, provocando la pena che, ci dice il Mito, il sovrano degli dei Zeus gli inflisse per l’eternità, in quell’epilogo tragico che lo ha reso immortale in questi 25 secoli e che Omero sintetizza con queste parole nell’Odissea: “E poi Sisifo vidi, che spasmi orrendi pativa, spingendo un immane macigno con ambo le mani e i piedi fino alla vetta. Ma quando arrivava in cima alla vetta, una forza lo ricacciava indietro. Così l’orrendo macigno rotolava al piano. E Sisifo di nuovo in su lo spingeva e puntava, e il sudore scorreva per le membra e dal capo gli balzava via la polvere”.

Insomma, Zeus condannò Sisifo a cercare per l’eternità di portare un masso in cima ad un ripido pendio e a ripetere l’operazione all’infinito, perché ogni volta che la meta sembrava raggiunta, una forza costringeva il macigno a rotolare a valle e ad obbligare Sisifo a ripeterla. Gli essenziali caratteri simbolici di questo Mito sono così già squadernati. Ma per avere un quadro completo bisogna ricordare i motivi precisi della terribile punizione e dell’imposizione di una fatica (da Sisifo, appunto) tanto micidiale quanto inutilmente ripetitiva e apparentemente senza speranza di ottenimento di un qualche risultato. La ragione della crudelissima punizione fu dovuta – ci dice la leggenda – dall’aver voluto Sisifo abusare della propria intelligenza ed astuzia, usando le proprie doti intellettive per farsi beffe degli dei della Vita e della Morte e di Zeus e Thanatos in particolare. Si racconta, infatti, che quando Zeus rapì Egina, figlia di Asopo, che era considerato dai Greci il dio dei fiumi, Sisifo fu testimone del fatto e lo fece sapere ad Asopo, il quale, come ricompensa, dette alla città di Corinto (Sisifo ne è considerato, nella mitologia greca, il fondatore) una fonte di acqua inesauribile. La “spiata” di Sisifo provocò una scarica furibonda di ira da parte di Zeus (dio iracondo quanti altri mai) che impose a Thanatos, dio della Morte, di strappare Sisifo dalla vita terrena, trascinandolo agli Inferi. Ma Sisifo, più scaltro e abile dello stesso dio della Morte, riuscì con grande astuzia ad ingannarlo e a imprigionarlo, incatenandolo con strumenti magici: cosicché, per un buon periodo sulla Terra non moriva più nessuno. Alla fine, non potendosi permettere un tale sovvertimento della vita e della morte tra gli umani, Zeus dovette nuovamente intervenire per consentire a Thanatos di liberarsi e di trascinare con sé Sisifo negli Inferi. Ma la partita tra il nostro eroe e le divinità non era terminata, perché Sisifo si rese protagonista di un altro colpo di genio, dimostrando ancora una volta che l’intelligenza umana poteva avere la meglio sui Poteri divini e infernali, perché Sisifo si era accordato con la moglie Merope, affinché essa lasciasse le spoglie mortali (mentre l’anima dell’eroe seguiva Thanatos all’inferno) dissepolte. Il ché infrangeva un tabù rispettato anche dal re della Morte che dunque dovette dare un “permesso di uscita” a Sisifo affinché tornasse sulla Terra e imponesse alla moglie la sepoltura del suo corpo terreno. Sisifo si era impegnato a tornare, dopo la sepoltura, alla sua dimora infernale, ma ancora una volta osò più dell’immaginabile nella sua sfida agli dei dell’Olimpo e dell’Inferno. E, come ha sintetizzato Albert Camus (nel suo “Il mito di Sisifo”, uscito in Francia da Gallimard nel 1942; nel 2013 Bompiani ne ha pubblicato una edizione italiana tra i “Grandi tascabili”), “una volta visto di nuovo il mondo, gustato l’acqua, il sole, le pietre calde e il mare, non volle più tornare nell’ombra infernale. Gli avvertimenti e le collere (n.d.s. dell’Olimpo) non servirono a nulla, fu necessaria una sentenza degli dei. Mercurio venne ad afferrare l’audace, e togliendolo dalle gioie terrene, lo riportò con la forza agli inferi, dove il macigno era già pronto”.

Ebbene, descritta per sommi capi la struttura del Mito/leggenda di Sisifo, quali insegnamenti universali – o quantomeno validi, qui ed ora, per coloro che, contestando i poteri esistenti e le strutture economiche e sociali dominanti, si battono per provocare significativi rivolgimenti di poteri e strutture – se ne possono trarre?

1) L’elemento più evidente, e più estrapolabile per quel che ci interessa e cioè il conflitto epocale per il superamento del capitalismo, è certamente il drastico rifiuto, persino arrogante e strafottente, di Sisifo di venire a patti con l’intero arco dei Poteri dell’epoca, incommensurabilmente superiori al suo, dai Cieli agli Inferi: e il grande ruolo assegnato nella sfida al potere della razionalità, dell’intelligenza umana per realizzare una “vita beata”, di contro all’oscurantismo sovente dominante nei Poteri di ogni tempo e luogo. In alcuni dei passaggi del Mito, tale conflitto appare addirittura gratuito, effettuato quasi solo per ribadire la forza dell’intelletto umano, o per il puro gusto di farsi beffe dei Poteri supremi. Nella sua lettura del Mito di Sisifo, a questo proposito Camus distingue l’agire “senza peso” – in una sorta di conflitto quasi infantile dell’eroe contro gli dei – dalla profonda consapevolezza del Prometeo “costruttore” degli umani, che invece disobbedisce agli dei con una motivazione superiore, per dare agli umani il massimo di potenzialità da usare nella vita terrena. Certamente Sisifo non ha una vera strategia, non ha un piano epocale nella sua sfida ai Cieli e agli Inferi e neanche prospetta un’alternativa di potere da parte degli umani nei confronti dei Poteri sovraumani. Ma forse proprio per questo, in Sisifo si può riconoscere, più che nei confronti di Prometeo (che nella mitologia greca è un Titano – cioè appartiene alla generazione divina precedente a quella di Zeus – che ama profondamente gli umani, avendoli creati dall’argilla, e che vuole favorirli assegnando loro le qualità e i caratteri migliori, affinché siano all’altezza degli dei e della natura), la generazione italiana ribelle, antagonista o rivoluzionaria, di stampo anticapitalista e libertario, degli anni ’60 e ’70. Perché, come Sisifo, anch’essa sfidò sfrontatamente il Potere (capitalistico) facendo grande affidamento sulle proprie capacità intellettive e dialettiche ma senza avere davvero una strategia alternativa di gestione dell’esistente; e in base non a logiche sacrificali e autopunitive sul modello del “socialismo reale” di matrice staliniana, ma per garantire a sé e agli altri la migliore vita possibile, qui ed allora e non in un lontano futuro dai contorni incerti, nonché sulla base di un edonistico “vogliamo tutto e subito”. E si trattò anche di una sfida “arrogante” a modo suo, non costruita sulla base di un meticoloso studio sui rapporti di forza, su quanto fosse davvero possibile ottenere; e priva di mediazioni, di passi riformisti e misurati, in certa misura dunque non pienamente cosciente e programmata, e finanche “avventurista”: esattamente come l’agire, apparentemente quasi ludico, di Sisifo.

2) L’analogia assume, a mio parere, caratteri ancora più rilevanti nel momento della sconfitta. Sisifo, che pure era sfuggito assai abilmente ad altri precedenti insuccessi, perde definitivamente la partita e viene punito atrocemente a ripetere invano una, appunto, “fatica di Sisifo”, pesantissima ed estrema tanto più perché inutile. Camus legge tale sconfitta, e la pena di Sisifo che spinge il masso fino alla vetta pur avendo già verificato innumerevoli volte che esso precipiterà di nuovo sul piano, in questo modo: “Questo mito è tragico perché l’eroe è cosciente: in cosa consisterebbe infatti la pena se, ad ogni passo, fosse sostenuto dalla speranza di riuscire?”. La lettura che dà Camus del significato della sconfitta di Sisifo è effettivamente l’interpretazione dominante: l’eroe, in questa versione interpretativa, sa che non riuscirà mai a portare a termine l’impresa, ma pur tuttavia è costretto a replicare i suoi gesti, tanto faticosi quanto inutili.

Mi permetto di proporre una visione diversa del Mito, giunto all’epilogo drammatico dopo tanta “giocosità” e ribellione quasi gratuita, sfacciata e vittoriosa: che è poi quella che mi sostiene nell’analogia che sto esponendo rispetto alla ribellione/rivolta anticapitalista e antagonista degli scorsi decenni, in Italia e altrove. In tutto il conflitto mitico tra Sisifo e gli dei del Cielo e degli Inferi il presupposto fondamentale è la possibilità di scelta nel proprio agire da parte di Sisifo, e forse degli umani in generale, costretti ad andare contro la propria volontà solo nel caso di un intervento “forzuto” degli dei. Altrimenti non si spiegherebbero i passaggi precedenti del Mito. Se gli dei avessero potuto coartare, senza l’uso della forza, la volontà di Sisifo, non avrebbero dovuto sobbarcarsi tutte le fatiche successive per sottomettere il ribelle sfrontato. Non gli avrebbero permesso di far prigioniero Thanatos, e successivamente avrebbero impedito la sua fuga dagli Inferi e la sua volontà di restarsene sulla Terra, grazie ad un “comando” mentale analogo a quello impiegato successivamente per costringerlo a ripetere all’infinito, e stoltamente, le tremende ed inutili fatiche collegate al macigno fatato. Invece, fino all’epilogo, tutti gli interventi avvengono contro la volontà di Sisifo, che non li asseconda affatto, ma li subisce suo malgrado solo grazie alla maggior forza materiale sprigionata dagli dei e dai loro agenti. Come è possibile dunque che, all’improvviso, Sisifo sia privato della sua volontà autonoma ed obbligato a compiere un infinito e assurdo procedimento, quando, una volta negli Inferi (e cioè con il peggio – la sottrazione della beata vita terrena con i suoi agi e conforti – già accaduto) potrebbe proseguire la propria ribellione, astenendosi da qualsiasi azione?

Appare dunque più credibile una interpretazione più sofisticata, e certamente più vicina alle nostre esperienze politiche e sociali di questi decenni: che , cioè, Sisifo sia sì cosciente del fatto che, una volta trascinato con immane fatica il masso sulla cima, interverrà una forza divina che lo farà ripiombare a valle. Ma che, ciò malgrado, sia disposto a ripetere lo stesso sforzo non già perché obnubilato dal comando divino, bensì perché ritiene che quella sia l’unica operazione possibile per tentare di ribaltare la condanna e che, seppur con una debole possibilità di successo, riuscirà alla fine, dopo innumerevoli tentativi, ad essere più forte del Potere divino e a impedire che il masso rotoli a valle. Se leggiamo l’epilogo del Mito in questo modo, ci possiamo riconoscere ampiamente nel processo così simboleggiato. Dopo aver a lungo sfidato i Poteri, e aver ottenuto anche una serie di apprezzabili successi, certo poi rivelatisi effimeri, nel momento della sconfitta migliaia di noi non si sono arresi/e. E, pur consapevoli del peso del “macigno” rivoltoso/rivoluzionario, hanno accettato la via crucis dello sforzo permanentemente analogo, e altrettanto ripetutamente frustrato, nella speranza che, prima o poi, qualche parametro del conflitto cambiasse radicalmente, per merito di una nuova modalità di “trascinamento macigni” (ergo, ideazione di strategie innovative), per una mutazione della “china” (cambio radicale nella struttura economica e sociale), per un significativo indebolimento dei Poteri di comando sul “macigno” (crisi nella gestione del potere politico capitalistico) o altri eventi al momento imprevedibili.

3) Infine. C’è una lettura ancora più raffinata della ripetizione continua dello stesso sforzo, apparentemente inutile, a cui Sisifo è obbligato: e anche questa ci può interessare profondamente. E vorrebbe significare, almeno nella mia interpretazione, la drastica messa in discussione – che potete ritrovare in tutti gli ultimi miei scritti e in particolare nei due volumi di “Benicomunismo” e “Oltre i capitalismo – dell’evoluzione storica della società secondo i canoni positivisti e illuministi, ma anche marxisti e del comunismo novecentesco. La necessità di ripetere in continuazione uno sforzo analogo, infatti, può essere letta anche come confutazione dell’ingenua (o strumentale nel caso del marxismo-leninismo e ancor più dello stalinismo) teoria sull’evoluzione – continua, irreversibile e deterministica – del pensiero e del comportamento umano verso società sempre più giuste, pacifiche, solidali e democratiche. Come tanti di noi, ho creduto nella mia giovinezza nell’ipotesi marxiana della liberazione umana e nel miglioramento, in senso solidale e collaborativo, della natura degli uomini e delle donne, una volta abolita la proprietà privata e i principali capisaldi economici e sociali del capitalismo: e ho persino creduto, per un po’, alla possibilità della fine completa dei conflitti sociali in una società post-capitalistica, ugualitaria e pacificata. Ma oggi, sulla base di una più approfondita analisi storica e anche, si parva licet, sulla base delle esperienze dirette maturate dal dopoguerra in poi, penso che la storia non abbia un percorso determinato e lineare, una evoluzione progressiva e migliorativa, né che sia pensabile davvero la fine dei conflitti sociali (ma una assai migliore regolazione di essi, questo certamente sì) o l’affermazione della pace, della solidarietà e della giustizia sociale come dato irreversibile; e mi pare ora decisamente irrealistica, in generale, una drastica mutazione della natura umana – che ne cancelli definitivamente gli aspetti feroci, violenti, aggressivi e sopraffattori – solo sulla base della trasformazione delle strutture economiche della società.

Oggi metto dunque in conto (e nell’agire quotidiano) che ci si possa ritrovare a dover ripetere battaglie già fatte e apparentemente vinte, a rifare discorsi che si ritenevano assodati, e essere nuovamente impelagati in esperienze negative nei cui confronti ci si riteneva vaccinati. Per la semplice ragione che l’esperienza storica insegna ben poco e a pochissimi/e che non siano i diretti interessati e coinvolti, mentre il grosso degli umani si riserva il diritto, ad ogni generazione, di ripetere, spesso anche nei dettagli, gli stessi errori e le stesse tragedie di quelle precedenti (en passant: è solo una bella battuta retorica, ma del tutto inconsistente e fasulla politicamente, la mitica frase marxiana secondo la quale la storia si manifesterebbe la prima volta in versione tragica e nella seconda volta come grottesca parodia o farsa: in realtà le tragedie si ripetono in continuazione, e spesso il loro svolgimento è assai simile nella sostanza, con i soli dettagli a mutare ogni tanto).

Per cui va messo in programma, per chi investe – in permanenza e non solo nella propria stagione “verde” – nel rivolgimento sociale e in significativi cambiamenti positivi, non solo la possibilità ma anche il dovere di essere costretti a ripetere analoghe operazioni alla Sisifo. Con la consapevolezza disincantata della loro necessità, e spesso inevitabilità, ma anche con la speranza che qualcosa nel meccanismo subisca prima o poi una significativa mutazione e che alla fine sul “macigno”, finalmente e stabilmente in cima, si riesca a costruire qualcosa di davvero migliore dell’esistente.

Il Mito di Icaro e Dedalo

Assai più che nel caso di Sisifo, nel Mito di Icaro i personaggi, i simboli e le metafore sono innumerevoli – da Dedalo al Minotauro e al Labirinto, e poi Minosse, Pasifae e il Toro bianco, incrociantisi con Teseo, Arianna e il suo Filo mitico, il re Egeo ecc.), anche se la sorte tragica del figlio di Dedalo in effetti marchia l’intera saga leggendaria con il sigillo più potente. Il Mito, per la verità, attribuisce nel suo svolgimento grande rilievo soprattutto a Dedalo, padre di Icaro, eccelso scultore, architetto e inventore ateniese che, avendo ucciso per invidia il nipote Talo (che aveva fatto tesoro dei suoi insegnamenti al punto da superarlo in bravura), venne condannato all’esilio perpetuo dall’Aereopago ateniese e dovette rifugiarsi a Creta, portando con sé il figlio Icaro. Qui il re Minosse, a conoscenza delle particolari abilità di Dedalo, lo incaricò di costruire un Labirinto (a Cnosso) particolarmente complesso, per imprigionarvi irreversibilmente il Minotauro, un feroce ibrido uomo-animale (partorito dall’incrocio innaturale tra un bellissimo toro bianco e Pasifae, moglie di Minosse che se ne era invaghita per condanna divina) che si nutriva di carne umana e non poteva essere lasciato in libertà né giustiziato. Malgrado la particolare efficacia e bellezza del Labirinto, assai apprezzate da Minosse, le fortune di Dedalo e di Icaro crollarono quando l’architetto sommo consentì a Teseo (figlio del re ateniese Egeo) – infiltratosi in un gruppo di giovani prigionieri ateniesi che, per punire la città avversaria, Minosse intendeva dare in pasto al Minotauro – di entrare nel Labirinto, uccidere il Minotauro e uscirne con la complicità di Arianna (tramite il mitico “filo di Arianna” che indicò ai due amanti la strada per il ritorno), figlia di Minosse e innamoratissima di Teseo.

Fuggiti dall’isola Teseo e Arianna, l’ira micidiale del re di Creta si abbatté su Dedalo – ed è da qui in poi che il Mito ci interessa davvero – che venne rinchiuso, insieme al figlio, nel Labirinto che aveva creato, le cui entrate e uscite vennero solennemente sigillate. Dunque, per padre e figlio ogni via di fuga era preclusa rimanendo nelle condizioni date, e cioè percorrendo anche innumerevoli volte il Labirinto alla ricerca di un pertugio. E, presone definitivamente atto, Dedalo trasformò le sfavorevoli condizioni oggettive, ideando la possibilità di fuggire non già per via di terra ma per via aerea, volando. Costruì per sé e per il figlio delle ali con penne di uccelli, sigillate alla schiena con cera. E, prima di volare via, dette istruzioni molto precise ad Icaro, raccomandandogli di non allontanarsi dal padre e di non avvicinarsi troppo al Sole, che avrebbe potuto sciogliere la cera e staccare dal corpo le ali. La fuga e il volo sarebbero riusciti perfettamente, e le ali stavano facendo il loro dovere, se Icaro, affascinato dal sole e dal volo, non avesse dimenticato le raccomandazioni paterne, puntando diritto verso il sole. Quasi sentendosi un dio vittorioso in una impresa impossibile per gli umani – volare come gli uccelli – , provocò così quanto il padre aveva temuto, lo scioglimento della cera, il distacco delle ali e il suo rapido precipitare in mare, dove morì. Il volo dello sconsolato e dolente padre invece terminò regolarmente a Cuma (in Campania), dove edificò un tempio al dio Apollo, a cui consacrò le ali che avevano garantito la fuga ma anche contribuito a causare la tragica fine di Icaro.

Che cosa dunque, in questa articolatissima e complessa narrazione (di cui, come già detto, a noi interessa qui solo la seconda parte, susseguente all’imprigionamento di Dedalo e Icaro), può essere utile per trarne insegnamenti analogici e simbolici per coloro che sono intenzionati ad evadere dal “labirinto” di una società capitalistica dotata di una complessità, pervasività, capacità di assorbimento e potenza attrattiva tali da scoraggiare continuamente, o reprimere, i desideri, i tentativi o le velleità di fuoriuscita?

1) Il Labirinto è voluto dal Potere che intende imprigionarvi istinti animali anche feroci, che non possono essere altrimenti occultati ma che al contempo sono parte insopprimibile della natura umana: tale è il Minotauro, un incrocio tra la razionalità e la ferinità, ma con quest’ultima che in definitiva prevale, e che, di conseguenza, va delimitata e incapsulata in meccanismi che non ne consentano l’incontrollabilità. Può essere vista dunque come una parabola della brutalità del Capitale ma anche della indispensabilità di cucirgli intorno regole e limiti. Artefice di tale costruzione però non è un dio, non è il Potere di per sé, che ne è solo il mandante: l’opera la realizza Dedalo, un “dipendente” geniale ma pur tuttavia un subordinato. E anche qui l’effetto simbolico lo si può ricavare con una certa nettezza, ed è a mio avviso elemento essenziale per collocarsi adeguatamente nei processi di trasformazione sociale: il Potere, ogni Potere, per costruire qualsiasi forma di controllo e di gestione della società ha bisogno di una vasta rete di complicità, compartecipazioni, adesioni, più o meno convinte, consapevoli o spontanee che siano. Gli slogan alla Occupy Wall Street che descrivevano il conflitto anticapitalista come se davvero da una parte della barricata ci fosse l’1% dell’umanità e dall’altra il 99%, o quelli che sintetizzammo nel 2001 durante lo storico controvertice anti-G8 nello striscione della manifestazione conclusiva “Voi G8, noi 6 miliardi”, avevano certo una forte carica simbolica e un impatto profondo su militanti e mass media, ma erano fuorvianti e ben lontani dalla realtà. Neanche nelle peggiori società schiaviste o nei regimi più dittatoriali gli schieramenti sono stati mai così polarizzati e squilibrati; e tantomeno lo sono ora nel capitalismo sviluppato, dove le capacità di attrazione e di fascinazione del “labirinto” sociale sono molteplici e cangianti, con una forte potenza di integrazione e depotenziamento delle cariche conflittuali. Insomma, nel Mito di Icaro-Dedalo come nella attuale realtà sociale ed economica “occidentale” a costruire e a rinnovare le trappole del “labirinto” sono essere umani per conto di altri esseri umani: e districare gli intrecci e i nodi di tali collaborazioni/collusioni, nel tentativo di uscire dalla prigionia quotidianamente rinnovata, è opera assai complessa, che richiede anche la capacità di spostarsi su altri piani della realtà per vedere, da una postazione diversa e superiore, quello che rimanendo a terra tra i meandri del “labirinto”, appare invisibile o incomprensibile.

2) Dedalo ha partorito il Labirinto grazie alla sua estrema abilità di architetto. Ma ciò che ne aveva fatto le fortune presso il Potere fino al momento della sua insubordinazione (l’aiuto fornito a Teseo e Arianna) è, subito dopo, causa delle sue disgrazie perché ha costruito qualcosa di così in districabile e complesso da non essere più in grado, lui stesso, di padroneggiare la propria opera. Il che può essere letto, a mio giudizio, come metafora della scienza che, seppure sovente in nome del benessere umano, produce “labirinti” e meccanismi tecnici, economici e produttivi che poi sfuggono al controllo degli artefici, degli architetti seppur geniali, divenendo trappole distruttive per gli autori e per la restante umanità. Cosicché, tornando al Mito, preso atto della perdita di controllo sulla propria opera, Dedalo ha di fronte due possibilità: a) arrendersi al suo destino, magari sperando nella clemenza del Potere, incarnato dal re Minosse, o in qualche fenomeno naturale o sovrannaturale (una guerra, un cambio di potere, un intervento divino che punisca Minosse per i suoi precedenti sgarbi all’Olimpo ecc.); b) oppure escogitare qualcosa che trascenda la materialità del momento, una ideazione strategica che muti completamente la situazione oggettiva e gli elementi del conflitto con il Potere. Metafora inconfutabile, direi, della duplicità di scelta che si offre quotidianamente a chi vuole sfidare i poteri costituiti per modificare significativamente la realtà sociale ed economica circostante: rassegnarsi all’integrazione sociale e adattarsi al “labirinto”, trovandoci una collocazione non troppo disagevole; o ideare e praticare – collettivamente sì ma sulla base di un Piano escogitato da alcune menti “singolari” – una strategia efficace di fuoriuscita dall’esistente, fino a quel momento non prevista, non immaginata, non ritenuta possibile.

3) Dedalo, così come aveva prima creato la sua fortuna (e quella di Icaro) grazie al proprio mirabile prodotto e poi provocato la disgrazia familiare a causa del favoreggiamento dell’impresa di Teseo, è nuovamente il protagonista dell’evoluzione della storia e del conflitto. Ancora una volta inventa, spiazzando l’avversario e la sorte maligna: non potendo uscire con suo figlio via terra, si sposta su un piano strategico imprevedibile e, con una ideazione rivoluzionaria, realizza uno dei desideri più potenti degli umani di ogni tempo: rendersi simili agli uccelli e, come essi, volare con il proprio corpo nella realtà e non solo nei sogni. Lo fa solo con le proprie forze, con la potenza della mente e dell’ingegnosità umana, non interviene un deus ex machina a salvare lui e il figlio. Ma questo non lo inorgoglisce né lo obnubila al punto di fargli credere di aver raggiunto uno status quasi divino. Prima di decollare e sfuggire dalla prigione che sembrava insuperabile, la sua preoccupazione maggiore è impedire che sia il figlio, nell’ebbrezza del volo, a dimenticare i limiti umani e ad esaltarsi al punto da bruciare, con le “ali”, la possibilità di salvezza che l’inventiva umana gli aveva pur offerto. La forza della razionalità di Dedalo è pari alla sua saggezza e al suo equilibrio: egli è pienamente cosciente del potere della mente e dei suoi parti, ma non ne scorda i confini invalicabili, non si insuperbisce della sua genialità al punto da ritenersi portatore di un Potere supremo, senza limiti, di carattere divino.

Non così Icaro che in tutta la vicenda non ha mai assunto alcun ruolo da protagonista ma ne è stato finora comparsa inconsapevole. Egli riceve un solenne ammonimento prima di spiccare il volo, una descrizione dettagliata dei limiti e dei pericoli del volo stesso: e dunque, nel suo tragico e catastrofico errore, non ha, apparentemente, alibi di sorta. Se non conoscessimo il Mito e le sue conclusioni, se ci venisse offerta una storia del genere in un film dell’oggi, probabilmente si leverebbero dalla platea cinematografica grida concordi, articolate a seconda della collocazione geografica, al momento della caduta di Icaro: “Ma è proprio un pirla!”, “un mona”, un “coglione” ecc. Eppure…

4) Non vi è dubbio che, leggendo questa parte del Mito come metafora dei processi di fuoriuscita dal “labirinto” capitalista – e di quelli, ancor più complessi, delicati e rischiosi, della costruzione di una nuova società – non si può che essere con Dedalo e condannare Icaro per manifesta e suicida irresponsabilità. Pur tuttavia, se andiamo a verificare alcuni dei più rilevanti esperimenti storici – del passato ma anche dei nostri giorni o giù di lì – di trasformazione sociale e di fuoriuscita da sistemi sociali, politici ed economici pre-esistenti in direzione di nuove società, non si può non notare come i comportamenti prevalenti nei gruppi umani – e soprattutto nei “leader maximi” – che hanno condotto tali trasformazioni, siano stati molto più simili a quelli sconsiderati di Icaro che all’impeccabilità della saggezza di Dedalo. A mio modesto parere – e anche se “fare le pulci” a personaggi storici di tali dimensioni può essere considerato vano e presuntuoso esercizio – in un Robespierre o in un Danton, in uno dei massimi esponenti della leadership rivoluzionaria bolscevica come in alcuni dei “leader maximi” dei pur ammirevoli (agli esordi) governi progressisti di questi anni in America Latina, si intravedono, una volta assunto il Potere più imprevisto e personalizzato, i segni di quell’obnubilamento dei limiti che, nel Mito, condanna Icaro: un senso di potenza quasi sovraumana che, oltre a trasformare i caratteri e le inclinazioni dei nuovi potenti, fa via via perdere di vista gli obiettivo del “volo” rivoluzionario, che non devono né possono essere quelli di raggiungere il Sole ma di fuoriuscire dal Labirinto per poi atterrare positivamente in un luogo ben altrimenti accogliente rispetto a quello fuggito, con i nostri Icaro quanto più possibile in buone condizioni. L’impressione che si ha, guardando sia colossali processi storici di trasformazione, come quelli del “socialismo reale”, sia tentativi meno epocali ma pur sempre di notevole rilievo come quelli dell’ultimo decennio in America Latina (con la rapida mutazione del leader in caudillo oggetto di culto), è che il raggiungimento del Potere faccia quasi sempre lo stesso effetto del Sole su Icaro: accechi, provochi la perdita di razionalità e senso del limite, induca megalomania, vanagloria individuale, mutazioni quasi genetiche nei caratteri e nei comportamenti, con effetti disastrosi sull’intero processo di mutazione sociale, politica ed economica. Pur tuttavia…

5) Pur tuttavia, ci sono ragioni profonde se in un Mito così complesso e articolato, profondo e sfaccettato, la figura dominante nelle letture, interpretazioni ed analisi, durante 25 secoli, sia quella di Icaro, il quale, come già detto, fino ad un momento prima della rovinosa caduta ha un ruolo assolutamente minore nell’intreccio, ed è una sorta di appendice del sommo Dedalo. Icaro diventa protagonista solo dal momento in cui il padre lo sommerge di raccomandazioni e di ammonimenti, quasi presagendo la possibilità che una sorta di estasi, di delirio di onnipotenza, di imprudenza “avventurista” potesse a breve provocare la tragedia; e forse proprio per questo – come racconta Ovidio – Dedalo “diede a suo figlio baci destinati a non ripetersi”. C’è qualcosa di più del semplice timore per la sorte di un figlio trascinato in un’impresa comunque ad alto rischio: il Mito sembra volerci trasmettere un ammonimento più alto, che è legato in generale ad una delle aporie fondamentali della natura umana, almeno per come ci si è palesata in questi tre millenni di civilizzazione documentata. Aporia che peraltro si è sempre accompagnata ai tentativi plurisecolari di esercitare davvero, concretamente, il volo umano: da una parte l’indispensabilità dell’osare, del rischiare anche con forti margini di imprudenza; dall’altra la necessità che al coraggio ardimentoso si accompagni l’equilibrio razionale, il giusto calcolo, il senso del limite. Solo che, appunto, già questa enunciazione rivela del problema il carattere aporetico (cioè, non risolvibile a causa di una contraddizione insanabile insita nel problema stesso): il volo è un dono dato agli uccelli, non all’uomo e se esso vuole tentarlo non può, a priori, stabilire dove finiscono il coraggio e l’audacia e dove inizia l’azzardo suicida. D’altra parte Dedalo stesso intraprende un’azione senza precedenti e non lo fa sulla base di già collaudate esperienze, sue o altrui. Dunque, anch’egli osa – e spinge il figlio ad osare – oltre i limiti fino ad allora raggiunti, immette cioè nel tentativo una fortissima quota di azzardo perché non sa – o quantomeno non ha la certezza – che le ali, indipendentemente dal calore solare, reggano davvero; né peraltro sa concretamente fino a quale altezza ci si possa spingere o meno, non avendo alcun precedente esperimento in materia. E forse c’è anche questo rimorso consapevole quando la “bocca di Icaro, che gridava il nome del padre, venne inghiottita dall’acqua” e Dedalo, a sua volta, “non più padre, invocava il nome del figlio”.

Dunque, le due figure – e i due comportamenti tratti dal Mito e resi qui possibile metafora dell’agire politico e sociale – sono inestricabili: troppa prudenza e poca azione producono viltà e passività; ma andare troppo oltre i propri limiti (e quelli della società in cui si agisce e degli altri possibili protagonisti dell’avventura trasformativa) e oltre quanto è umanamente possibile, inseguendo l’ideale della mutazione angelicata della natura umana, provoca quasi sempre la catastrofe per chi agisce la trasformazione e per chi la subisce. Le ali – come simbolo della trasformazione sociale, della rivoluzione di sistema – consentono di uscire dal “labirinto”, ottundente e ingannevole, della vecchia società immanente, perché, cambiando la prospettiva della visione, permettono di guardare la realtà da un luogo che rivela gli inganni del “labirinto”: tutto sta però a collocarsi all’altezza giusta, cioè non pretendere, per avvicinarsi troppo al Sole – metafora della idealità, dell’utopia assoluta – di cercare di piegare e forzare la natura umana, per come si è manifestata fino ad ora, oltre il limite di rottura.

E c’è infine un ulteriore aspetto simbolico che, a mio giudizio, spiega il motivo della centralità della figura di Icaro nell’intera tessitura del Mito. Non nella leggenda ma nella materiale storia dell’umanità, per decine di secoli innumerevoli visionari hanno tentato, spesso tra la derisione generale, di realizzare il volo umano, immancabilmente pagando con la vita o con il fallimento i loro tentativi. Ma alla fine si è dimostrato che avevano ragione loro, il volo umano era possibile, anche se non con le ali di Icaro: pur se ai profani continua a sembrare incomprensibile che un gigante metallico resti in aria per ore, oggi è banale normalità volare a diecimila metri di altezza. Icaro è un simbolo potente anche, o forse soprattutto, per questo: ci si può avvicinare al Sole molto più di quanto prevedesse Dedalo, a patto di avere la strumentazione giusta. Si può sperare, dunque, che qualcosa di analogo avvenga, dopo tanti fallimenti, anche per il superamento di società fondate sul profitto, sulle guerre, sulla mercificazione di tutto l’esistente e sullo sfruttamento dei più deboli. Operando con audacia e realismo, e senza mai dare per terminata l’impresa. Cosa che peraltro, sempre a proposito del volo umano concreto e materiale, hanno fatto negli ultimi anni decine di migliaia di “nuovi visionari”, i quali, non contenti di volare dentro una apparecchiatura metallica ove hanno ruoli puramente passivi, hanno deciso di voler imitare Icaro, prima con il deltaplano, poi con il parapendio e oggi con la tuta alare, cioè quanto di più simile si sia potuto inventare per ricostituire le condizioni del mitico volo di Icaro. Certo, molti hanno pagato e pagano con la vita questo ardire. Che però non è fine a se stesso: fa parte sempre dell’anelito al miglioramento continuo della qualità delle sensazioni e delle emozioni. E indubbiamente tra stare seduti in un Boeing, che procede a 1000 km all’ora ma non regala emozioni superiori a quello di un treno qualsiasi, e librarsi in volo aiutati solo da una tuta gonfiabile, c’è un tale abisso esperienziale da giustificare l’azzardo. Che magari tra una decina di anni ci darà come risultato la possibilità anche per un umano di medio coraggio e raziocino di sentirsi per alcune ore pari ad un aquila reale. Insomma, una cosa è certa: non essere riusciti/e in un’impresa, personale o collettiva, tecnica o politico-sociale, per alcune centinaia di anni non è un buon motivo per non continuare a provarci.

Magari cercando, e trovando, l’aurea via di mezzo tra Icaro e Dedalo.